欢迎来到深圳市中图仪器股份有限公司网站!

欢迎来到深圳市中图仪器股份有限公司网站! 咨询电话:18928463988

咨询电话:18928463988

欢迎来到深圳市中图仪器股份有限公司网站!

欢迎来到深圳市中图仪器股份有限公司网站! 咨询电话:18928463988

咨询电话:18928463988

在电子元件领域,电容陶瓷其微观结构直接决定了电容的介电性能、耐压性与使用寿命。而电容陶瓷端面作为电极与陶瓷基体的关键结合区域,其平整度、晶粒分布、缺陷状态等微观特征,更是影响元件可靠性的核心因素。

为何电容陶瓷端面观测至关重要呢?因为电容陶瓷端面经过研磨、切割后暴露出的内部多层结构断面,包含了交替堆叠的陶瓷介质层和金属内电极层。理想的端面应平整、洁净,电极层连续暴露且与外部电极镀层形成连接。扫描电镜(SEM)凭借超高分辨率与多维度分析能力,成为电容陶瓷端面观测的“利器",为电子元件研发、生产与质量管控提供了技术支撑。

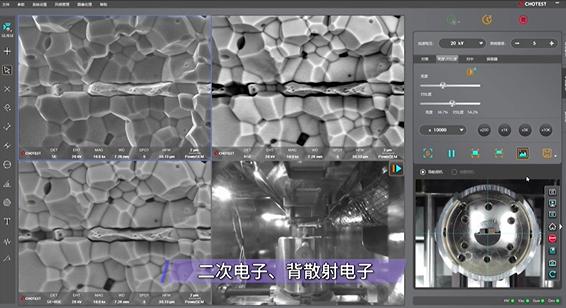

扫描电镜利用高能电子束与样品表面的相互作用,激发二次电子、背散射电子等信号,再通过探测器收集这些信号并转化为图像。对于电容陶瓷端面而言,不同的微观结构区域(如陶瓷晶粒、晶界、电极层、缺陷缝隙)对电子的反射与吸收能力存在差异,这种差异会在扫描电镜图像中以不同的灰度或对比度呈现,从而清晰还原端面的微观形貌。

相较于传统观测手段,扫描电镜在电容陶瓷端面观测中具有3点优势:1是达到纳米级别的超高分辨率,能清晰观测到陶瓷晶粒的尺寸(通常为100-500nm)、晶界宽度(约10-50nm)以及端面微小缺陷(如微米级裂纹、气孔),这是光学显微镜(分辨率通常仅200nm左右)无法实现的;2是景深大,能呈现端面的三维立体形貌,尤其适用于观测电容陶瓷端面可能存在的凹凸不平、电极层覆盖不均等问题,避免了平面成像带来的信息缺失;3是可扩展性强,结合能谱分析(EDS)等附件,还能同步分析端面的元素分布,例如判断电极材料(如银、钯)是否均匀覆盖陶瓷基体,或是否存在杂质元素(如钠、钾)导致的性能劣化,实现形貌观测+成分分析的一体化研究。

扫描电镜的观测能力贯穿电容陶瓷元件的研发、生产与质检三大核心环节:

1、在工艺开发阶段

通过对比不同烧结温度、研磨参数或切割工艺下的端面SEM图像,研发人员可以精准评估工艺条件对端面质量的影响。例如,发现烧结温度过高导致电极元素向陶瓷中过度扩散,形成电阻较高的界面层,从而优化烧结曲线。

2、在线质量监控与失效分析

对于批次性的性能失效,如等效串联电阻(ESR)偏高,SEM端面分析是拆解分析手段。通过观测失效样品,可以快速定位是内电极断裂、结合不良还是污染问题,从而将管控点前移至相应的生产环节,避免更大损失。

3、评价外部电极质量

端面也是外部电极(通常是银浆或铜镀层)的基底。SEM可以评估镀层对端面的覆盖均匀性、致密性以及是否存在渗透现象,确保外部连接的可靠性。

扫描电镜对电容陶瓷端面的观测,是将宏观电性能与微观结构相连接的桥梁。随着电子元件向小型化、高功率、高可靠性方向发展,电容陶瓷的尺寸不断缩小(如片式电容厚度已降至10μm以下),对微观观测的精度与效率提出了更高要求。未来,扫描电镜技术将具有更高分辨率与更快成像速度,以及具有通过搭建原位温度、电压加载系统,可实时观测电容陶瓷端面在工作条件下微观结构变化的原位动态观测能力。也许还能借助AI图像识别算法,扫描电镜可自动识别端面缺陷类型、统计晶粒尺寸分布,并将观测数据与生产MES系统联动,实现从微观观测到工艺优化的闭环管理,为电子信息产业的高质量发展注入新动能。

微信扫一扫